選挙前後からメモとして書いてたものですが、なかなか整理する時間がとれません。10月に入り、衆院選もありそうになってきたので、ひとまず公開します(10月13日)。公開後も修正される可能性があります。

今回の選挙の流れ

都議選(6月22日投票)からの流れ

直前の6月22日に東京都議会選挙がありました。

東京都議会選挙2025 6月22日投票 | 選挙ドットコム https://tokyo.go2senkyo.com/2025

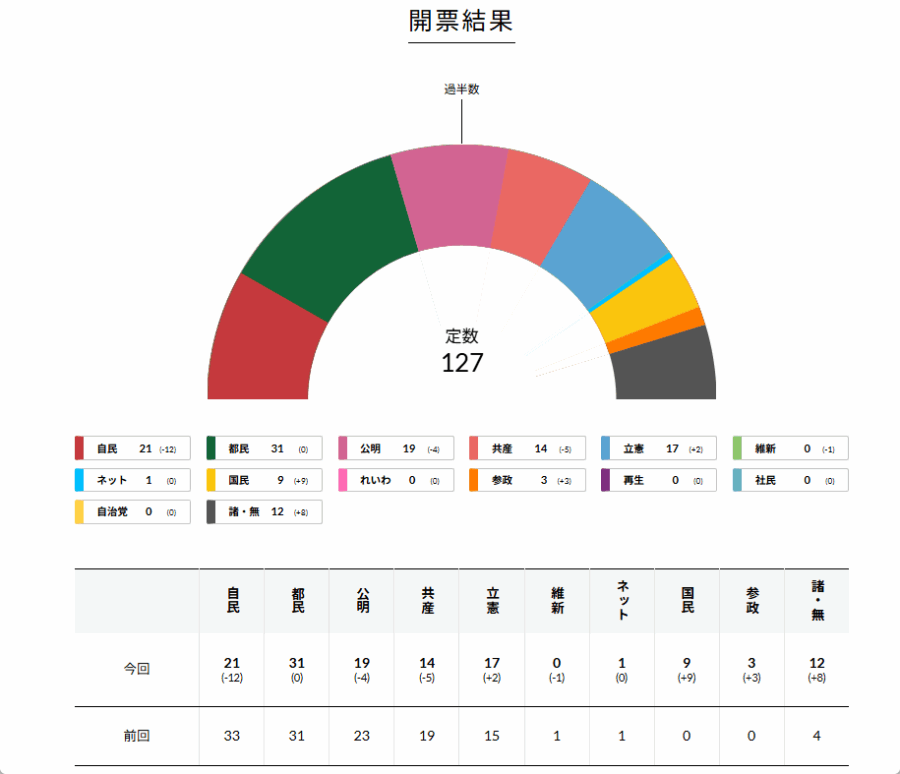

国民、参政が躍進。自民惨敗、公明、共産が議席数を減らし、都民ファと立憲が現状維持。

この時点では国民が勢いがあり、参政も結構支持されている。既存政党厳しい中、都民ファが漁夫の利を得たみたいなかんじでした。若い女性候補が強いことを見越した候補者選びをしたところが勝ったという分析も多かったです。

都議会議員選挙(令和7年6月22日執行) 開票結果|都議会議員選挙(令和7年6月22日執行) 投開票結果|東京都選挙管理委員会 https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/election/togikai-all/togikai-sokuhou2025/result

自民都連 都議の議席過去最低も 参院選へ結束し臨む方針を確認 | NHKニュース https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10014843271000

参院選(7月3日公示―20日投開票)

選挙の中盤までの争点は「給付か減税か」だった

参院選は公示から投票日までは17日間です。

公示後の最初の一週間は、給付か減税かくらいしか話題がなく、参政党もその主張も、泡沫政党のよくある放言みたいな捉え方でした。SNSで話題にするのは、外国人問題を語るためには、(間違いなどを指摘しやすい、弱めのロジックで)好都合のオカズということで言及する人がいる程度でした。

途中経過で参政党の大幅な躍進から「日本人ファースト」が「ネット上では」話題の中心に

違法外国人ゼロというか、鳥居で懸垂したり、桜の木に登ったり、電車で爆音かけて踊ったりするマナーの悪い人や犯罪者に近い外国人のことを、迷惑系YouTuberとか炎上狙い配信者とか、そういうゆるい言い方で呼ばず、厳しく豚箱にぶち込んで二度と日本にこれなくしてほしい。

— アルトゥル📛日本推しラトビア人 (@ArturGalata) July 6, 2025

上のような、オールドカマーとニューカマーの対立を煽りかねない上のような投稿もバズりました。日本語教育関係者も、イイネをしたり、拡散してました。

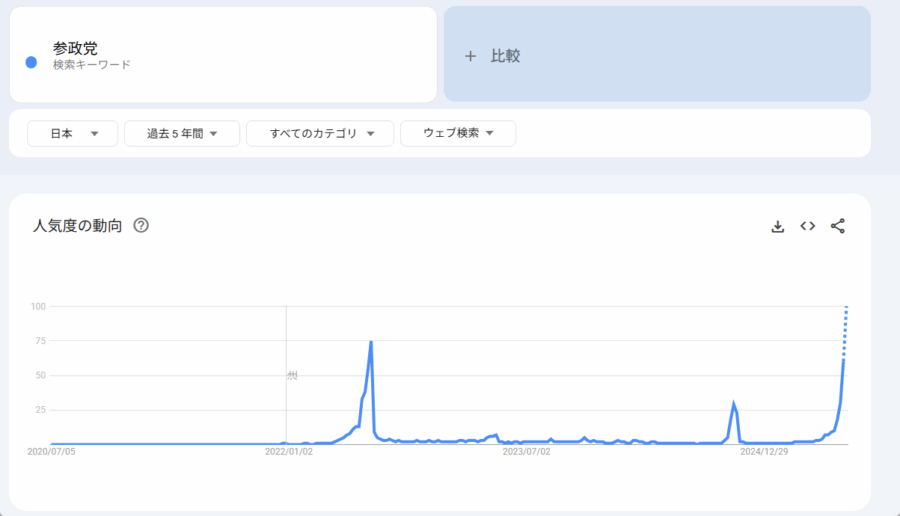

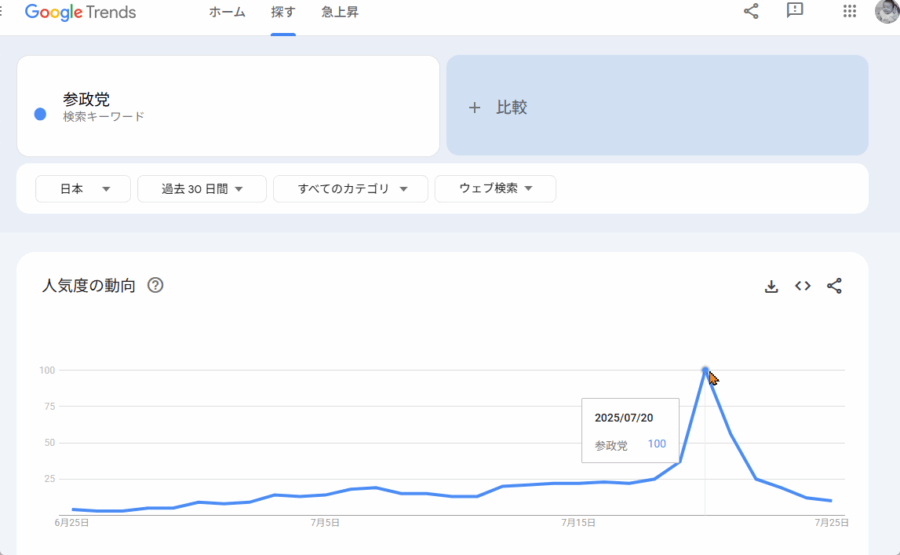

中盤の調査で参政党の躍進が報じられて以降、SNS上で飛躍的に言及が伸びました。大バズリといってもいいことになりました。

今回は各党の外国人関連の政策は、「日本人ファースト」関連含め、ざっと読みましたが、これまでと変わりはなく、選挙後半になって、外国人問題が争点っぽいし、参政党に勢いがあるということで、各党が慌てて、「ウチも規制すべきはします(自民、公明など)」とか「多文化共生いいじゃないですか(立憲など)」などと言うようになりましたが、これらも特に目新しいものはありませんでした。立憲民主党は急に多文化共生庁を作ると言い始めましたが、これは2年くらい前にちょろっと作ったものがベースになっているようで、選挙が終わったら、言わなくなりました。

とうとう外国人問題が、選挙の争点っぽくなったわけですが、メディアもここ数年、多文化共生関連の記事はドル箱みたいなところがありましたし、地方の新聞、テレビ局のニュースも連日、外国人ほのぼのニュースがあり、地方自治体は常にやさしい日本語の講習会などを開いてます。大学や関係の団体などもいろんなところでセミナーやら後援会、シンポジウムをし、地域の日本語教師の養成講座のほとんどは多文化共生の勉強みたいなことになってます。

つまり、メディアのほうも、外国人問題を争点化するのは望むところだったという印象でした。

選挙後半はほぼすべての人が参政党の話をしていた

参政党 – 調べる – Google トレンド https://trends.google.co.jp/trends/explore?date=today%205-y&geo=JP&q=%E5%8F%82%E6%94%BF%E5%85%9A&hl=ja

日本人ファーストという文言の初出と参政党への抗議や声明

投票日の週、選挙後半になっていろんな声明が出ました。

いずれも参院選選挙の中盤、7月中盤から、調査などで2桁の議席は前提で多数の議席を取りそうだとなってからで、「日本人ファースト」も参院選の前の都議選前の6月はじめから出ていたものですし、憲法草案もその前の5月ですが、泡沫政党と思っていたら、議席を取りそうなので、ということで声明が出たということだと思います。

6月11日 2025年6月11日 – 公式ウェブで「日本人ファースト」という文言を入れたポスター公開参政党が正式に日本人ファーストというキャンペーンを公にする

念のためキャプチャしたもの。日本人ファースト.pdf

7月8日 参議院選挙にあたり排外主義の煽動に反対するNGO緊急共同声明

7月8日 「外国人優遇」はデマ 参院選で広がる排外主義に複数団体が反対声明 [東京都] [参院選(参議院選挙)2025]:朝日新聞

7月12日 2025年参議院選挙における排外主義的言説拡大への抗議声明 – 海外日本語教育学会

7月14日 生活保護問題対策全国会議 -「 (声明) 生活保護バッシングや外国人ヘイトに警鐘を鳴らします」を発出しました

7月15日 日本ペンクラブが緊急声明 参院選の外国人差別・デマで民主主義後退:朝日新聞

👉 海外日本語教育学会のみ、具体的な文言や組織に対する抗議ではなく、報道に対してもでもなく、言説が拡大していることに対する抗議、という不思議なものでした。

日本語教育クラスタでは、こういうアンケートもありました。日本語教育関係者は現場に近い人ほど、日本人ファーストへの賛同者は多いと思いますが、その通りの結果となってました。

たぶん実名じゃ回答されないと思うので匿名で回答できるアンケートにするけど、日本人ファースト、どうですか?

— 村上 吉文 (@Midogonpapa) July 18, 2025

選挙結果

| 政党名 | 選挙区議席 | 比例区議席 | 比例得票数 | 比例得票率 |

|---|---|---|---|---|

| 自民 | 27 | 12 | 1280万8306 (1825万6244) | 21.60% |

| 国民 | 10 | 7 | 762万0492 (315万9657) | 12.90% |

| 参政 | 7 | 7 | 742万5053 (-) | 12.50% |

| 立民 | 15 | 8 | 739万7456 (677万1913) | 12.50% |

| 公明 | 4 | 4 | 521万0569 (618万1431) | 8.80% |

| 維新 | 3 | 4 | 437万5926 (784万5995) | 7.40% |

| れいわ | 0 | 3 | 387万9914 (231万9156 ) | 6.60% |

| 保守 | 0 | 2 | 298万2093 (-) | 5.00% |

| 共産 | 1 | 2 | 286万4738 (361万8342) | 4.80% |

| みらい | 0 | 1 | 151万7890 (-) | 2.60% |

| 社民 | 0 | 1 | 121万7823 (125万8501) | 2.10% |

| N党 | 0 | 0 | 68万2626 (125万3872) | 1.20% |

比例代表 参議院選挙2025 党派別状況 – NHK https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/sangiin/00/hsm12.html

参議院選挙2025 選挙区 当選当確一覧 参院選 – NHK https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/sangiin/00/teiin.html

各政党の衆参の比例区の得票数の過去12年間の推移

https://shiminrengo.com/wp/wp-content/uploads/2020/12/tokuhyou_suii.pdf

もっと前からの議席数の推移は以下が一番わかりやすいです。

衆議院選挙と参議院選挙、議席の攻防史:日本経済新聞 https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/shuin-sanin-history/

世代別調査は数年前から各社、40才ぐらいまでは、既存政党はほぼ泡沫政党化が加速しており、国民民主党がトップでかろうじて自民党が次にいるという図式でした。そこに今回参政党が入る形になりました。10年後は、確実に国民民主党的なところと参政党的なところが主流となることは避けられないような気がします。

おそらくは争点化した政党が票を伸ばすことで、今後も選挙の度に、外国人は、問題として語られることになると思います。欧州のように数十万人の難民を受け入れをして混乱しているわけでもなく、米国のように年間数百万人が不法に越境してきたのでもなく、就労系の在留資格で呼んだ人達が仕事をして5年でほとんど帰ったりしていて、後はせいぜい観光客が鳥居で懸垂したくらいの問題しか起こってないんですが、外国人問題を語りたい人達が、まんまと「問題化」にのっかってしまったという印象でした。

選挙公示日に以下のページを投稿しました。ここ5年くらいの記事を集約して整理したページで、BOTで案内していたページです。

選挙中盤になり外国人問題が争点のひとつだと言われ始めてからアクセスは急激に伸びましたが、そのことも含め、特に投稿はしませんでした。引用はほぼされませんでした。これもよかったと思います。この読本は、政治的なスタンスに関係なくファクトベースで記録しつつ書くことにしていますので、どちらかというと排外的と言われる主張には不利なことが書いてあることが多いですが、そうではない人達の言説についても、遠慮無く疑問点を出しています。つまり、誰にとっても不都合なファクトがあり、引用しにくいように作っています。

投票率

参議院選挙の投票者数6061万人に 投票率は選挙区で58.51% 前回から6.46ポイント上昇 | TBS NEWS DIG https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2058549

参院選投票率 18・19歳は50.54% 10pt余増加|NHK 山梨県のニュース https://www3.nhk.or.jp/lnews/kofu/20250722/1040027260.html

選挙後から一ヶ月くらい

26日のキャプチャ

結果を受けても、参政党批判のトーンは変わらず。候補者の個人的なスキャンダルや、支持者へのディスりもエスカレートしていたという印象でした。

そういう中、以下のような投稿もありました。

……物凄い温度差を感じるので、これだけは申し添えておきたいのですが、「差別を許さない」と日頃声高に語る方々のなかで、実際に差別的言動を指摘されてすんなり理解される方には、いまだ出会ったことがありません。たいていは機嫌を損ねるか、ごく素朴に「何が悪いのか分からない」と返し、当事者に…

— 紅龍堂書店|RUBY DRAGON BOOKS (@BooksKuryudo) July 24, 2025

その後

9月には自民党総裁選があり、高市氏が総裁となりました。自民党としては、参政党的な人達の取り込みで延命するという戦略をとったということかなと思います。参政党によって新たに開拓された票を取り込むことで、生まれ変わる、しかし、米の共和党のように、浸食されるまでは行かずに、取り込み、コントロールし、中和し、存続するという、イギリスの保守党的なスタンスという感じです。イギリスびいきの麻生氏っぽい戦略とも言えます。

結果、公明党の離脱ということになりました。いろいろ混乱しそうです。外国人問題に対する変化はあるでしょうけども、どこが与党になっても、原則として人手不足対策で外国人に頼るという大方針は変えるのは難しいので、全体としては大きな影響は受けないような気もします。きちんとした方針がある政党は無いので、例えば、留学と就労をきちんと仕分けようみたいなことや、日本語学習機会を作ろうみたいなことをやる政党も出てこないのでは。そういう意味では、当分は、政治に期待はできそうにないと個人的には考えています。

今回の選挙で起こったいろいろ

前提として

今回の選挙まではまったく話題になっていなかった

私どものアカウントの投稿を調べましたが、今回まで選挙で外国人問題が焦点になったことはもちろん、話題になったことすらなかったという感じでした。

2013年は、46回衆議院選挙では、外国人問題はまったく争点ではなかった件の投稿がありました。2014年、2017年 2022年

👉 70年以降の外国人政策に関しては、ざっくりですが、日本語教育の言語政策_2_来日外国人政策 [日本語教師読本Wiki] で整理しています。

今回の選挙でも、争点としては外国人政策は常に4番手くらいの位置だった

今回は外国人問題に焦点をあてていますが、日本語教育クラスタやメディアやネットの盛り上がりはありましたが、投票行動への影響は、いろんな調査をみても、トップではなかったことも重要です。

参議院選挙:参院選争点は「景気・雇用」最多、候補者アンケート…消費税と社会保障が続く : 読売新聞 https://www.yomiuri.co.jp/election/sangiin/20250710-OYT1T50217/

参院選の争点として最も重要視する課題は何ですか? – みんなの意見 – Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/polls/53435

参議院選挙:参院選で最も重視する政策は「景気・物価」50%、社会保障は20%…序盤情勢調査 : 読売新聞 https://www.yomiuri.co.jp/election/sangiin/20250704-OYT1T50202/

有権者は何を重視して投票したのかーー参議院選挙2025を「科学」する① | チキラボ レポート https://chikilab.theletter.jp/posts/07be1090-6db8-11f0-92a5-3b7c234787b6

「外国人政策」最重視する人の比例区投票先、参政が44% 朝日調査 [参院選(参議院選挙)2025]:朝日新聞 https://digital.asahi.com/articles/AST7G44TKT7GUZPS00DM.html

事前の調査を眺めても、選挙の関心事は、物価高、社会保障が圧倒的であり、安全保障が続きます。外国人政策は、この3つを超えることは無く、常に4番手以下でその他大勢のトップぐらい。5%前後です。トップ3の政策にあまり違いがないので、外国人政策のような、必要、不要みたいな色分けが出やすいところに報道が集中している、あるいは関心が集中しているように見えた、というところがありそうです。

ここ数年のメディアは多文化共生記事が爆発的に増えており、明らかに大手メディアの関心、語り方は多文化共生にあります。つまり、メディアは外国人政策を過大評価しがちというバイアスがあると思います。

SNSだけをみると、今回の選挙は外国人政策の関心度が最も高いように見えるかもしれませんが、おそらくは投票行動に結びついたのは、物価、社会保障、安全保障の組み合わせで決めた人が多いだろうということです。外国人政策といっても、身近で問題を実感している人などは、実はほとんどおらず、せいぜい迷惑系ユーチューバーの動画の印象があるくらいで、なんとなくの支持する空気作りに利用された感があります。この空気の醸成も問題といえば問題ですが、所詮空気であって実態がないので、じゃあ、どうすればいいか、という対策は無いように思います。

今後、コンビにや居酒屋だけでなく、ドライバーや介護、看護など、数年かけて外国人がより身近になってくることは確実なので、そこでどうなるかは、未知数です。本当に外国人の労働力活用が問題化するのは、その後だと思います。

選挙中に語られたいろいろな理屈

「外国人労働者は賃下げ圧力になってきた。」という理屈

「参考」で説明していますが、外国人労働力は国内の賃下げ圧力という考え方は長く野党の主張でした。今回、参政党周辺でも移民反対の理屈として使われ、それに野党支持者の人達が反論するというオカシナことになってました。

「日本国内の労働者の賃下げ圧力にもな」るとのご主張は、どのエビデンスや研究に基づくものでしょうか?

こちら外国人政策を20年近く専門としてきた者ですが、(労働)経済学者の間でも、移民受入れが地元民の賃金を下げるという合意は無く、地域・職種・学歴・時期等によって影響は大きく異なる(続 https://t.co/D5Qb0i6zbI— Dr. Naoko Hashimoto 橋本直子 (@NaokoScalise) June 25, 2025

橋本氏は、今回の選挙期間中、最も引用された人の一人だったと思います。

これは参政党の主張を受けて起きた反論の代表的なもので、多く引用されてました。しかし、上で書いたように、政党と移民政策で考えると、立憲民主党と共産党は、90年代からずっと外国人労働者を入れることには反対で日本人の賃金を押し下げる要因だというのは大きな理由の一つと主張してきました。

関連記事

<ファクトチェック>「外国人増えると日本人の賃金が上がらない」は事実? 識者に聞く(毎日新聞) – Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/f0350b2c2c1758e73cbb34a93a3f2f25bc2bdf43

国立社会保障・人口問題研究所の是川夕・国際関係部長は、外国人と日本人の平均賃金の違いについて「大半は、外国人が若いことや勤務先の企業規模が小さいといったことに起因する見かけ上のものだ」と説明。同じ職場で働く日本人との格差は小さいとし、「外国人労働者が増えると日本人の賃金が上がらないということは現状では言えない。証明されていない」と指摘する。

日本語教育の国の会議で時々召集される是川氏も、「賃金が上がらない要因ではないと証明されていない」とコメントしてました。しかし、この専門家として「証明されていない」と言うのはかなり要注意で、「証明されてないが、実態として賃金は上がっていない」と続けることもできます。つまり、どういうタイミングで、文脈で言うかによってどうにでもなるわけで、かなり政治性を帯びてしまいます。

ちなみに、ChatGPTの分析です。

技能実習制度 政党スタンス https://chatgpt.com/c/685daa4f-9ac0-8013-9c0e-d1430345b318

各党の就労系の在留資格に関する反対賛成の立場とこれらの制度が国内の日本人労働者の賃下げ圧力になっているかどうかの見解

技能実習制度 https://chatgpt.com/share/686e0494-88b8-8013-9260-4d96a0667a07

2種類の外国人の犯罪率

外国人犯罪率が国内の犯罪率と同じというのは、観光などの在留資格を入れた計算で、書籍からの引用。移民の定義を「1年以上滞在」と考えるなら(基本、リベラルを自称する人はこの定義をとることがほとんどですが、国連の正式な移民の定義というわけではありません。こちらを参照してください)、入れるべきではなく、それで計算すれば、約2倍になる。

犯罪件数は全体の減少傾向に合わせて減っているのは事実。ただし、移民と犯罪について語るならば数よりも率でやるしかないのではないか?という気がします。

という2点は確認しておく必要があります。外国人の犯罪の話で観光も入れるべきだというなら、例えば失踪率は圧倒的にあがってしまいます。失踪がけしからんと考えるなら観光は禁止すべきです。そうするべきというなら、そう主張しましょう。

→ ちなみに、国内の犯罪率が、0.143%というのは、そもそも、かなり低い数字です。犯罪率がこれの2倍というのは、多くはないです。日本語学校の経営者の犯罪率(告示校が1000校として2校犯罪を犯せば0.2%です。毎年数件違法行為は報道されます)もそれより多いし、2014年の大阪大学の教職員の犯罪率は0.33%で、それより圧倒的に多い。職業、年齢、地位、学歴などでは犯罪率は計算できないだけで、数倍というケースはよくあることです。また市町村別でも出せるので、地域別に出すと数倍という地域もあります。じゃあ、犯罪率が高い地域にミサイルでも落としますか?みたいなつまらない話です。

【参院選 ファクトチェック】「外国人の犯罪が多い」「医療を不正受診」ほとんどの噂は実態反映せず 参院選で広まる「外国人排斥論」に注意 日本人の権利抑制につながる恐れも 専門家とともに検証(ABCニュース) – Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/4aa6a006d8f9430f47ecf38a3066ddd56848bdfe

早稲田大学文学学術院の田辺俊介教授という人が引用しているのも疑問です。外国人がつまらない形で争点となってしまったことで、一気にこういうものも広まってしまう。犯罪率みたいなものは、どこの国でも議論になることなので、より正確なデータの引用が必要です。これも例の書籍からの引用で、自分でソースにあたって計算してないんですね。

「移民」と「外国人」で変わる数字

この犯罪率は、移民の犯罪率だと、明らかに短期ビザの人を入れるのは間違いですが、外国人の犯罪率だと、間違いとは言えない。でも今は移民について議論しているんだから、やはり移民の犯罪率をベースにやるべきでしょう、みたいなことです。ちょっと言葉を入れ替えて「間違いではない」と逃げ道を作っておくみたいなのは、やめたほうがいいと思うわけです。

同様に、外国人犯罪はピーク時よりは減っていることが事実なのはすでに書きましたが、微増傾向であるとは言えます。ただ、演説では「急上昇」と盛り気味に言う。これは当然許されない。でも、それに対して、「急上昇ではない」と言えばいいのに、「いやピーク時からは減っている」と言ってしまうと正しいけれど、減っていると言うのは言いすぎ。でも対抗するために減ってると言いたい、みたいな心理が働く。この種の売り言葉に買い言葉でやってしまうことによって、印象操作に印象操作で反論してしまうということが起きがちです。

その他、犯罪率に関しては、「外国人」に関するアレコレの検証 で、いろんなソースなどを整理しています。

外国人は役に立つ/立っているのだからという理屈

経済的には結論は出てる。

あとは人々の感情といかに丁寧に向き合うか。 https://t.co/H7JumugWiu— Dr. Naoko Hashimoto 橋本直子 (@NaokoScalise) July 31, 2025

日本語教育関係者もよく口にするようになりました。今回の選挙で、いわゆる排外的な主張への反論として最も使われるようになったと思います。今後、日本語教育関係者は、外国人がいかに役に立っていて、今後も役に立つかを語らねばならなくなりそうです。日本の人は結局、役に立つか立たないかを語るのが好きなんだなと思います。

日本だけではないようで、参院選の翌日、バイデン大統領の息子も、インタビューで不法就労者は「じゃあ誰がホテルの掃除をするんだ、誰が皿を洗うんだ?」と似たようなことを言ってました。

HUNTER BIDEN: “People are really upset about illegal immigration? Fuck you! How do you think your hotel room gets cleaned? How do you think you got food on your fucking table? Who do you think washes your dishes?!”pic.twitter.com/S3kiLLnxqc

— Breaking911 (@Breaking911) July 21, 2025

「今は外国人の労働問題は改善している」

移民政策への批判として、技能実習生制度は実質的な奴隷制度だという主張が増え始めました。これは、長く、立憲民主党や共産党の主張でもあったわけですが、参政党の支持者から出始めました。売り言葉に買い言葉で持ってこられた理屈とは言え、これに、リベラル的なスタンスの人達が、奴隷制度ではない!と反論するということになってました。

かつて「技能実習生」を最賃以下で働かせるなどが横行していた時代ならともかく、現在はそもそも働き手がいないのを外国人に補ってもらっているので、賃下げ圧力は働いていないでしょう。移民政策を進めなければ日本は消滅するだけです。なぜなら既に将来の日本人口はいないのですから。 https://t.co/qwje4DXv3D

— 國本依伸 (@yorinobu2) June 25, 2025

まず、就労系の外国人の労働問題が「かつて」と言うほど過去の問題になったという根拠は何なのか?疑問です。

依然として問題は続いていると考えるのが普通です。特定技能でも多くの問題が起こっており、働く事業所の労基法の違反率は、特定技能は統計をとらなくなっただけで、技能実習生制度時代と同じかもっと高い1です。

同一労働同一賃金に対する誤解

同じくよく引用される今は日本人と同じ賃金になったのだ、同一労働同一賃金という制度があるのだ、という説明も正確ではないと思います。同一労働同一賃金は有期と無期の雇用の格差解消が主な目的であり、日本人と外国人の格差解消でどう適用されるのかは未知数です。

同一労働同一賃金特集ページ |厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

立憲民主党の唐突な「多文化共生」推し

「多文化共生、多様性を尊重する社会をつくりたい」と野田代表が訴え – 立憲民主党 https://cdp-japan.jp/news/20250713_9483

→ 外国人問題が争点になりそうとなった選挙後半、突然、多文化共生庁を作れということになってました。これは2022年にフワッとした提言として書かれたものがベースになっている模様。党として本格的に推進しているという印象は無く、選挙後、誰も言わなくなりました。

外国人の受入と多文化共生社会実現に向けた提言(案)

https://www.nga.gr.jp/conference/item/656c09c3bf43e2bb2a5b2c1351ae79a9_1.pdf

→ 選挙中、自治体が多文化共生の立場を示した!と引用されてましたが、自治体は金がないので国でやれ、という主旨の文書だと思います。2019年に出来た日本語教育に関する初めての法律日本語教育推進基本法では、日本語教育は提供の「義務」があるが、提供者は、国か地方自治体か企業のどこか、という曖昧なことになっており、どこが負担するかで綱引きが起こっているという前提知識が必要です。今のところ、国は地方自治体か企業にやれとしたいけど、企業からは当然無理という声があり、地方からもある、というわけです。

7月の全国知事会議で出たとのこと。

その他

選挙ハッキング的な手法が既存政党にも広がった

2022年の選挙でNHK党のガーシーという人が28万票でトップ当選した流れは続いていて、今回は、有名人票で政党が議席を確保するというハッキング的な手法を、まったく正反対の主張をしている政党(社民党と保守党)がやっていたりしました。左右双方がやるので、左右どちらの人も批判しにくくなり、当然、どちらからも批判は出ないままでしたから、粛々と進みました。今後も続きそうです。

日本語議連への影響?

日本語議連は自民党の文教族と言われている人達が中心となって「日本語学校の管理を法務省から文科省に取り戻す©馳浩(開始時の仕切り役の議員)」という目論見で2016年に始まった議連です。2019年に日本語教育振興法を作ったのも、この議連です。現在のトップは柴山氏。自民党文教族はネオ文教族と言われ、英語教育改革にも強く関与した人達が中心。片山さつき(自)氏は特定技能の仕切り役でもありますから、留学から就労ルートもじわりと増えてます。野党は存在感が薄かった。法律作りなどは、自民党と公明党が中心となって進めていたという印象。

日本語教育推進議員連盟総会というものを定期開催しており、日本語学校など日本語教育関係者の陳情を受けています。コロナ時などは、ここへの陳情で、かなり助成金を得た模様。

25年前後の体制

顧問 泉 健太(立)(衆)、斉藤鉄夫(公)(衆)

会長 柴山昌彦(自)(衆)

会長代行

副会長 浮島智子(公)(衆)田村憲久(自)(衆) 古川元久(国)(衆)松原仁(立)(衆)山谷えり子(自)(参)

幹事長 笠浩史(立)(衆)

副幹事長 逢坂誠二(立)(衆)国重徹(公)(衆)田中和徳(自)(衆)山下貴司(自)(衆)吉川元(立)(衆)片山さつき(自)(参)谷合正明(公)(参)

幹事 青柳陽一郎(立)(衆)伊藤俊輔(立)(衆)大岡敏孝(自)(衆)柿沢未途(自)(衆)亀岡偉民(自)(衆)笹川博義(自)(衆)西岡秀子(国)(衆)赤池誠章(自)(参)有田芳生(立)(衆)熊野正士(公)(参)新妻秀規(公)(参)

事務局長 里見隆治(公)(参)

事務局次長 金村龍那(維)(衆)高木啓(自)(衆)石橋通宏(立)(参)

参院は今回の選挙では非改選組みが多い。改選組みで生き残ったのは1名。維新が議席数のわりに少ないままなので、新規に加入するハードルは高そうです。今後、参政党が入るのかは未知数。

👉 詳しいことは、日本語教育関係の制度と会議 [日本語教師読本Wiki] (要ユーザー登録)で記録しています。 日本語教育推進議員連盟総会の議事録もここにあります。

片山氏は、選挙中、選挙後も積極的に外国人問題について投稿してました。

Xユーザーの片山さつきさん: 「約1、2万回再生に!京都市の松井市長ともゆっくりお話ししました。京都選出議員にも関心持って取り組んでいらっしゃる方々あり、党派を超えて取り組んでいこうと! X https://x.com/satsukikatayama/status/1947628025765630212

関連報道など

外国人優遇は「ない」 医療や生活保護めぐるSNS情報で福岡厚労相:朝日新聞 https://digital.asahi.com/articles/AST7H23XNT7HUTFL00JM.html?ref=tw_asahi

外国人のごみ出し違反が問題になっているって事実?【事実検証 参院選くまもと2025】|熊本日日新聞社 https://kumanichi.com/articles/1825209

「外国人増加で治安悪化」の言説、警察庁「単純に論ずることは困難」 参院選中、ネットで飛び交う|社会|神戸新聞NEXT https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202507/0019271716.shtml

騒動いろいろ…

演説時のトラブル

以下、タイムラインに流れてきたものです。2024年前後から増え、選挙の風物詩になりつつあります。

【参議院選挙】杉田みお 7月11日 西宮市での街頭演説の最中にしばき隊に襲撃された様子です。 【ノーカット版】 – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=3gJfyJqRiEs

Xユーザーの仁藤夢乃 Yumeno Nitoさん: 「参政党の街宣で、党関係者の男性に暴行されました」 https://t.co/MR9ZhTPRCa」 / X https://x.com/colabo_yumeno/status/1945879148477743609

失言騒動

【速報】参政代表「ばかだ、チョンだ」と発言|47NEWS(よんななニュース) https://www.47news.jp/12880033.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=api

「これ切り取られるわけですよ」参政党の神谷宗幣代表が演説で差別用語を使用 直後に謝罪 三重県四日市市 – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Z5ffbC4imCM

一応日本語の問題ですし、知らない世代も多いと思うので、補足すると、「チョン」が朝鮮、朝鮮人という意味で使われたかは疑わしいという説もありますが、実態としては、朝鮮人という意味で使われていた実態があり、差別的なニュアンスを含むことは当然意識されているので、そのことを意識して使われたことは明白だと思います。

バカチョン – Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%AB%E3%83%81%E3%83%A7%E3%83%B3

こういうこともありました。

へずまりゅう氏、奈良市議選で当選確実 奈良公園の鹿の保護訴える [奈良県]:朝日新聞 https://digital.asahi.com/articles/AST7N61MPT7NPOMB01KM.html

もう10年以上前から市議なら有名人なら、例え何で有名なのかは関係なく、楽に当選する例があるので驚きはありません。そもそも、2022年の参院選ではガーシー氏が28万票でトップ当選してるわけですし。すでに国政選挙でもそうなってきてるわけです。

参考

これまでの「外国人問題」の整理

これまでの政治方面の外国人問題に対するスタンスの確認です。一般の人はもちろん、日本語教育関係者も、ここの認識がかなり怪しいと思います。

移民問題と政治的なスタンスのねじれ

日本に限らず、国内外で移民問題は、従来の保守、リベラル、保守的、進歩的という色分けとは違う、いろんなねじれがあります。

基本、日本では外国人問題は人手不足問題なので、推進しないと、マジョリティでもある中小零細企業と農業、漁業、その他、人手不足業界からの支持が得られないので、現実路線としてしぶしぶ賛成するしかない。与党になれば、そういうスタンスになるしかない。ということがまずあります。長期的な人口問題としても移民受け入れは必要というスタンスです。

- 自民党は、上の「現実路線」としても、人口問題という点からも80年代から外国人を入れることに基本、一環して積極的。2005年には議連も。

- 伝統的に連合をはじめ労働組合はほぼすべて安易な外国人への労働力依存は、日本人の賃金が上がらない要因と反対。綱領にも明記。

- 共産党は労組がベースなので、今も賛成とは言わない。

- 社民党は多文化共生大事と言いますが、就労系の在留資格に対する考え方は謎のまま。

- 維新は日本語議連に人は1人しか派遣しないままで、曖昧な態度でしたが、2025年の提言で政策は多少クリアになりました。

- 立憲君主党も今回の選挙では急に多文化共生大事と言い始めましたが、党内派閥のバランス次第(左派が強い時は共産党と同じスタンス。右派が強い時は曖昧。基本、右派が少数派)

- れいわ新撰組は原則反対らしいですが、ちゃんと書いたものは見当たらない。

- 参政党は一見反対のようですが、自民党と共に与党になりたいカンジなので、いくらでも妥協はしそうです。

移民政策を一貫して推進してきたのは明らかに自民党

共産党と立憲民主党が長く外国人を入れること自体に反対してきたのと対照的に、移民政策にずっと積極的なのは自民党で、移民一千万人計画を作ったのも自民党(ちなみに初期の代表は小池現都知事)、公明党も自民党と共に基本推進してきた歴史があります。その場その場の人手不足対策、選挙対策という要素はありますが、基本、政策として移民を入れるというスタンスは結構強かったと思います。明らかに政党の中ではもっと積極的で本格的。

2005年には移民1000万人計画を提案した

南米系の移民計画を主導した法務省の坂中英徳氏をブレーンに2005年に自民党国際人材議員連盟(会長小池百合子氏)ができ、移民1000万人計画を出すが、党内で主流にはなれないまま雲散霧消しましたが、海外から外国人を呼び、人口の減少、労働力の減少で活用するということを始めたのは自民党であることは確かです。この議連は清和会中心でどちらかというと自民党右派。

自民党以外でこの種の提案をした党はありません。

詳しくは、ここにありますが、ざっくり書きますと…

- 80年代初めに人口減少という統計が出て外国人で補填するという方針になる。→中東から労働者を呼ぶ。

- 80年代の中東系の外国人労働者が不法就労化し野党の追及もあり失敗→法務省主導で南米の日系人で補うという方針に転換。

- リーマンショックで抱えきれなくなり、帰国支援事業で帰国させることに。←国際的な批判

- 技能実習生制度でいくことにする。

コロナ時に在留資格がない外国人に無料接種を可能にしたのも、技能実習生や外国人留学生などすべての人に給付金を支給すると決めたのも自民党政権

コロナも自民党では右派よりと言われる安倍氏、菅氏時代の自民党政権ですが、野党から何か要望があったわけでもなく、留学生や就労系の外国人だけではなく、特に在留資格がない人にも詮索せずに無償で接種できるようにしていました。野党からも、日本語教育関係者からも、声などはなかったわけですが、デフォルトで最初から厚労省が進めてます。

詳しくはここで記録しています。 新型コロナウイルスと日本語教育 [日本語教師読本Wiki]

海外にルーツをもっている国会議員がいるのも自民党と維新の会が中心。野党は伝統的に少ない。

プロフィールで海外にルーツがあることを公開している人に限りですが、皆若く、自民党は女性議員で、党内でも出世街道みたいです。ここ数年、自民党と維新で海外ルーツの議員が続々と誕生してますが、野党からは蓮舫氏(2004年)以降、あまり見ません。

小野田 紀美氏 — 自由民主党 42歳

英利 アルフィヤ氏 — 自由民主党 36歳

斎藤 アレックス氏 - 国民民主党→維新の会 40才

石平(せき へい)氏 - 維新の会 63才

蓮舫 氏 - 立憲民主党 57才

蓮舫 氏は、比例の名簿上位で当選。今回の参院選でも海外ルーツの議員を誕生させたのは維新でした。ざっと見ただけですが、立候補者にも海外ルーツの人は見当たりませんでした。

維新の石平氏が参院選比例で当選 中国出身、「誹謗中傷に屈しない」と臨んだ選挙戦 – 産経ニュース https://www.sankei.com/article/20250721-7GPHPSQK5VBSBMWQRB45PTDUDA/?outputType=theme_election2025

地方議会の海外ルーツの議員も特にリベラル系というわけでもない

海外ルーツの現役議員 https://chatgpt.com/share/686f562a-971c-8013-a017-fa559236d848

国は、2017年まで帰化、永住、その他、すべての在留資格の取得、延長に日本語能力を問わなかった

これも理解されてません。永住でも国の担当者が日本語能力がまったく無いかもと思った際に基本的な漢字に知識や読み書きを確認するだけでした。かなり寛容だったと言えます。

在留資格に日本語能力を要件にすべきと提案したのは、日本語教育関係者で、外務省=国際交流基金が安倍官邸に提案し、特定技能で始めて日本語の試験(国際交流基金が主催)の合格を義務づけた。

その後、永住への道を特定技能2号から与えることになり、帰化の要件が厳しくなっていきました。

「多文化共生」というワードの由来

政治の世界の「多文化共生」は1997年から

国会で初めて使われたのは1997年(平成9年)。2002年(平成14年)ごろから増え始め、国が正式に定義して使い始めたのは2006年(平成18年)。意外と早くから国でも使うようになっている。

決めたのはここ

多文化共生の推進に関する研究会(2006) https://soumu.go.jp/kokusai/pdf/sonota_b5.pdf

会議の参加者は後述

国会で初めて多文化共生という語が出たのは平成9年(1997年)。社会党、民主党の質問に出てくることがほとんど。平成14年ごろから公明党の質問にも出てくるようになり、増え始めます。

国が使うようになってます。ChatGPTによると、最初に使ったのは総務省で、2006年:「地域における多文化共生推進プラン」で出てくるようになり、そこからは政府系の文書でも政策の説明として使われるようになってます。

文科省、厚労省、法務省などで、多文化共生という語を使うようになったのはいつからですか?

https://chatgpt.com/share/6886952f-fc4c-8013-a5c8-d468760d8938

2006年:地域における多文化共生推進プラン(2006)

総務省|地域の国際化の推進|多文化共生の推進 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/chiho/02gyosei05_03000060.html

その後、定義も含め、細かく改訂されています。

「地域における多文化共生推進プラン」の改訂について

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/taikai/r02/pdf/92746701_03.pdf

多文化共生の定義は以下のとおり。

「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと」

以下の会議で決まった模様。

多文化共生の推進に関する研究会(2006) https://www.soumu.go.jp/kokusai/pdf/sonota_b5.pdf

- 座 長 山脇 啓 造 明治大学商学部教授

- 構成員

- アンジェロ イシ 武蔵大学社会学部専任講師

- 大 野 慎 一 (財)自治体国際化協会専務理事

- 岡崎 久美代 四日市市市民文化部参事兼国際課長

- 柏崎 千佳子 慶應義塾大学経済学部助教授

- 孔 怡 FM COCOLO プログラムスタッフDJ

- 小山 紳一郎 (財)神奈川県国際交流協会企画情報課長

- 齋 藤 誠 愛川町総務部企画政策課長

- 関 根 千 佳 (株)ユーディット代表取締役

- 田 村 太 郎 特定非営利活動法人多文化共生センター理事

- 山 口 和 美 群馬県新政策課多文化共生支援室長

- 山 崎 一 樹 総務省自治行政局国際室長

多文化共生という語の使われ方

多文化共生(Multicultural Coexistence)は、明らかに古い用語です。1970〜80年代の欧州にあった多言語主義(multilingualism)は社会に複数の言語が存在することを許容しようという傾向がありますが、90年代以降は、複言語主義(plurilingualism)によって個人が複数の言語を横断的に使うことを目指すというものに転換していった、「多文化」というワード時代が使われなくなった。そういう変化はCEFRの成立とともにあった、ということは日本語教育では学ぶはずです。

独のメルケルが2010年の演説での「多文化主義というアプローチは、完全に失敗しました(Multikulti ist gescheitert, absolut gescheitert.)」というのは、「移民がドイツ語を覚えず、社会に統合されず、並行社会(Parallelgesellschaft)を形成している」「ドイツの価値観や法秩序に適応しようとしない人々がいる」「共生ではなく、むしろ断絶や分断を招いた」というもので、文化的相対主義や非干渉の立場が、統合を妨げることになったという認識が背景にあります。移民によるテロの影響も大きかった。

この語、欧州は多文化主義から、ある種のアップデートを経て、統合主義(Integrationism)に向かったということになっています。

海外からみた日本の移民政策

そもそも奴隷貿易の歴史から安易に手を出せないタブー感がある。人権上かかるコストの見積もりが日本よりも圧倒的に高いということもあるように思います。つまり日本のように、日本語を学ぶ機会も保証せず、住居はコロナ時も一人3~4.5畳ならOKで、最低賃金さえ守ればよい(それも守れない)ではやれないという判断がある。

技能実習制度が米国の年次報告書(リンク先は私どものコンテンツの日本語教師読本 Wikiでアカウント登録が必要)で毎年問題視されていたのも、米国が人権問題として捉えていたからで、職場環境が悪い、職業選択の自由がない、日本語教育を受ける権利などが保障されていないなど指摘されていた。特定技能、育成就労になっても根本的には変わっていない。会社は変わることはできても職業は選択できないまま。

米国の年次報告書のレポートは以下に毎年6,7月に掲載される。

https://www.state.gov/reports/

21年版は2021 Trafficking in Persons Reportにありました。

日本の移民政策は人権的に問題があるという国際的な指摘は80年代からあります。南米系移民の政策が結局帰国支援になった際は、各国のメディアで「世界最悪の移民政策(リンク先は私どものコンテンツの日本語教師読本 Wikiでアカウント登録が必要)」 と呼ばれたという歴史があります。移民政策そのものに、事件上問題があるという指摘は、結構ありますが、これまで日本国内では、見てみぬフリをしてきた感があります。

The world’s 5 worst immigration policies

http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/weird-wide-web/top-5-worst-countries-for-immigrants

The World’s Worst Immigration Laws

http://foreignpolicy.com/2010/04/29/the-worlds-worst-immigration-laws/

つまり、国際的に見れば、日本の多文化共生を語る人達が言う「外国人は日本の役に立っている」「来てしまった人との共生を考えるのは何が悪いのか」「彼らは日本に必要な人達だ」という理屈は、多分にご都合主義的な理屈に映る、という可能性があります。欧米の普通の人達に、ちゃんと日本の技能実習生制度、特定技能、留学のことを説明すれば、リベラルとは言えない人でも、いい制度だとは言わない。普通は奴隷売買が頭に浮かび、批判的な意見が出るか、遠慮して話題を変えられるか、になります。この種のことを率直に話せる外国人の友人は大事です。多分、アジアだけでなく欧米的な視点を持った友人であることも重要です。

海外の外国人労働力の調達の制度

ただし、欧州でも移民政策の転換で、日本の技能実習制度のようなものを作ろうという気運はあります。ワーホリを拡張したりという形もあります。ただし、欧米諸国で本格的に始めようというのは、今のところ、ドイツだけです。入国の条件は言語能力の他、滞在に十分な資金も必要で、日本のように自己資金0で、日本で稼いでOKというものではないです。

ドイツが外国人の就労機会を拡大、「チャンスカード」制度がスタート https://www.timeout.jp/tokyo/ja/news/germany-is-launching-a-new-job-seekers-work-permit-053124

Opportunity Card: Info for candidates and employers | Home https://chancenkarte.com/en/

中東諸国(UAE・サウジアラビア・カタールなど):カファラ制度(Kafala System)の評判も「事実上の奴隷制」最悪です。

カナダや豪州では農業などの季節労働に限り1年未満の労働ビザがあります。

ポピュリズム関連の文献

この記事の整理で目を通したものです(日本語翻訳でざっと読んだだけです)。以下は、検索したものと、ChatGPTでリストアップしたものの組み合わせです。

海外では、米国の第一次トランプ政権とイギリスの欧州離脱が同じ2016年で、それまでの10年くらいが、ポピュリズムの台頭の時期とする人が多いようで、その後、右派ポピュリズムに対抗する形で、左派ポピュリズム的な人達の輪郭が強くなり、現在は、左派ポピュリズム(WOKE的な人々?バーニー・サンダース、ジェレミー・コービンなど) 対 中間層 対 右派ポピュリズム の3つの層となっています。日本もまったく同じような道を辿っているように思います。2010年以降はSNS時代でもあり、2020年以降はSNSのアルゴリズムがかなり煽り気味になったこともあり、加速度が増している感があります。左派ポピュリズム的な人達も増えていますが、米英にようになるかは未知数です。

以下の文献は、ほぼ右派的なポピュリズムについて書かれたものですが、一般論としてのポピュリズムを論じたものもあります。このへん、ちょっと線引きが必要なかんじです。

ポピュリズムの特徴・固有性・問題について:「シンドローム」としてのポピュリズム (和洋女子大学紀要)

https://wayo.repo.nii.ac.jp/record/2028/files/K202263J025036.pdf

ポピュリズムとは?日本・海外の事例と危険性・民主主義との違い・問題点を分かりやすく解説 (Spaceship Earth)

https://spaceshipearth.jp/populism/

“The Masses Against the Classes, or, How to talk about populism without talking about class” (nonsite.org)

この記事は、ポピュリズムの議論において「階級」という概念がしばしば見過ごされていると指摘しています。ポピュリズムを単に「無知な大衆」による運動と捉えることは、その背景にある経済的・階級的な不満を無視することにつながると論じています。

“The symbolic politics of populism reflects the class alliances it attempts to assemble” (British Politics and Policy at LSE)

URL: https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/the-class-politics-of-populism/

“What’s Wrong with the Critique of Populism” (Polity: Vol 55, No 4)

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/726437

“The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques” (Emerald Insight)

“Elitism versus Populism” (Cambridge University Press)

https://www.cambridge.org/core/elements/elitism-versus-populism/7E1DB7FAEF0BC78B458800EA35073536

“The populist challenge to liberal democracy” (Brookings Institution)

https://www.brookings.edu/articles/the-populist-challenge-to-liberal-democracy/

以下はChatGPTによる収集(解説コメントもChatGPTによるもの)

David Fasenfest (2019), “What to Make of Populism’s Resurgence?”

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17997-7_14

→ グローバル化と政治不信が米国と英国でどのようにポピュリズムを強めたかを比較する理論的考察。

Winston P. Nagan & Samantha R. Manausa, “The Rise of Rightwing Populism in Europe and the United States”

https://redfame.com/journal/index.php/ijsss/article/view/3650

→ 欧米における右派ポピュリズムの台頭を、民主主義・人権・制度の観点から論じる批判的分析。

Smith, Deacon & Downey (2021), “Inside out: The UK press, Brexit and strategic populist ventriloquism”

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0267323120940917

→ 英国メディアがBrexit前後にどのようにポピュリズム的言説を広げたかを実証的に分析。

Populism and Social Citizenship: An Anglo‑American Comparison

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17997-7_14

→ 社会的市民権(福祉・包摂)という視点から、英米におけるポピュリズムの構造を比較。

The Causes of Populism in the West (Annual Reviews)

https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-polisci-041719-102503

→ 経済、文化、政党制度、メディア環境など、ポピュリズムの構造的要因を西欧全体に広げて総合的に論じたレビュー論文。

Kirk Hawkins & Levente Littvay (2019), “Contemporary US Populism in Comparative Perspective”

https://www.cambridge.org/core/elements/abs/populism-in-comparative-perspectives/8D5577EECBE831206721B23CFA35A9F8

→ アメリカのポピュリズムを中南米やヨーロッパの事例と比較し、共通する要素を抽出。

Steven Livingston (2023), “The rise of right‑wing populism: diagnosing the disinformation age”

https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2023/11/08/the-rise-of-right-wing-populism-diagnosing-the-disinformation-age

→ 偽情報、SNS、メディアの信頼性低下が右派ポピュリズムを助長しているという分析。

**Empowering Populist Politics: Social Media Use in the US and UK** (James M. Howley, 2024)

https://digitalcommons.usf.edu/etd/10202

→ トランプとBrexitを対象に、公式Twitter(@realDonaldTrump, @Nigel_Farage, @BorisJohnson)の投稿を分析。Castellsの「ネットワーク社会」理論を用いて、SNSがポピュリズム政治家に言説の直接伝播手段を与え、「他者化」の戦術を強化した点を明らかにしています

Social Media and Political Polarisation (LSE Public Policy Review, 2020)

https://ppr.lse.ac.uk/articles/10.31389/lseppr.5

→ SNSのエコーチェンバー構造と、情報の需給関係から見たポピュリズムの成功要因を考察。「過激な信念の拡散」と「操作可能な有権者基盤」の形成に貢献するという視点を提示

**Will Trumpism outlast Trump?** (Financial Times, 2024)

https://www.ft.com/content/3ce7ceef-9135-45ab-a4f5-412ee5037da2

→ SNSや断片化したメディア環境が、反体制的言説や反エリート感情を可視化し、トランプ的ポピュリズムを構造化したことを分析。政治的「本物感」が求められる風潮と結びつけて報じています

フィナンシャル・タイムズ

**Far-right populists much more likely than the left to spread fake news – study** (The Guardian, 2025)

https://www.theguardian.com/world/2025/feb/11/far-right-mps-fake-news-misinformation-left-study

→ オランダ、フランス、ドイツなど欧州議会の議員ツイートを分析し、右派ポピュリストほどSNSでの偽情報拡散に熱心である傾向を統計的に検証した報道

ガーディアン

**『ポピュリズムの仕掛け人 SNSで選挙はどのように操られているか』─ジュリアーノ・ダ・エンポリ**

https://book.asahi.com/jinbun/article/15634014

→ SNSと陰謀論・偽情報・トロール的攻勢がポピュリスト運動をどう加速させるかを報告。ポピュリズムを「カーニバル」のような一種の解放体験として捉え、心理的・文化的効果に注目しています

**SNSが日本の政治に与える無視できない影響:機械的投稿による世論歪曲(東洋経済)**

https://toyokeizai.net/articles/-/210287

→ 日本の選挙でもボット投稿やアルゴリズム操作が言論の多様性を奪い、「意図的な世論形成」が起きている可能性を指摘。SNSの操作性と民主的プロセスへの影響について警鐘を鳴らしています

東洋経済オンライン

**Social Media Effects: Hijacking Democracy and Civility in Civic Engagement**

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7343248/

→ SNS上で偽情報や陰謀論が事実よりも速く広がり、デマが検証される前に世論を操作してしまう現象を報告。ポピュリズムや民主主義の破壊を招く危険性があると警鐘を鳴らしています

フォーブス

**Unraveling the Impact of Social Media on Extremism**

https://extremism.gwu.edu/unraveling-impact-social-media-extremism

→ GW大学の報告書。SNSは政治的極端主義のネットワーク構築や動員に強力に寄与すると論じています。アルゴリズムによる偏向拡散や操作性が根拠とされています

**Social media can lead to political extremism** (ConnectSafely)

https://connectsafely.org/social-media-can-lead-to-political-extremism/

→ SNSアルゴリズムが政治的な極端思考や陰謀論を好むコンテンツを推奨する傾向があり、結果として政治的過激化を助長する危険があると解説

ConnectSafely

**Misinformation Making Social Media Extremism Worse and Even Dangerous** (Forbes, 2024)

https://www.forbes.com/sites/petersuciu/2024/09/20/misinformation-making-social-media-extremism-worse-and-even-dangerous/

→ SNSによる偽情報拡散が政治的過激主義や暴力行為を引き起こすリスクに注目。個人の心理・社会要因と結びついて過激化を促進すると警告

Psychology Today

以下もChatGPTによる収集ですが、ポピュリズムそのものへの批判をベースにした、左派ポピュリズム批判関連のものです。

Populism and Liberal Democracy: A Comparative and Theoretical Analysis Takis S. Pappas (2019)

https://academic.oup.com/book/35065

ポピュリズムが民主主義(リベラル・デモクラシー)とどのようにせめぎ合うかを、複数国の事例(アルゼンチン、ギリシャ、米国など)を通じて分析。ポピュリスト政権が制度を利用・変形する過程、民主制度の限界や揺らぎを明らかにする。

Populism and the Crisis of Democracy: Volume 1: Concepts and Theory Fitzi, Mackert, Turner 編(2019)

https://www.routledge.com/Populism-and-the-Crisis-of-Democracy-Volume-1-Concepts-and-Theory/Fitzi-Mackert-Turner/p/book/9780367664770

ポピュリズムが民主主義に与える影響を「概念的・理論的」レベルで整理。ポピュリズムの定義の曖昧さ、右派/左派ポピュリズムの共通点と差異、制度的チェック(制度的制約)の必要性などを批判的に

Education, Liberal Democracy and Populism: Arguments from Plato, Locke, Rousseau and Mill David Sullivan (2020)

https://www.routledge.com/Education-Liberal-Democracy-and-Populism-Arguments-from-Plato-Locke/Sullivan/p/book/9781032088648

ポピュリズムが教育や民主主義の文脈でどのような問題を引き起こすか、また古典的政治哲学者の思想を借りて「ポピュリズム的閾値(どこまでが民主的で、どこからがポピュリズム的排他主義に近づくか)」を考える。教育制度や市民教育を通じてリベラルな民主主義をどう守るかという視点。

The Benefits and Limitations of Populism for Radical-Left Parties Or Dar (2024)

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/03098168231153348

左派ポピュリズムが現実の政党・運動にとってもたらす可能性(政策実現や支持拡大のチャンス)と、その限界(制度の制約、支持基盤の脆弱性など)を経験的に検討。左派ポピュリズムと制度政党との関係、持続可能性の観点からの批判的分析。

- 元々技能実習生制度の労基法違反率は一般より低いので統計をとらないなら、一般と同じ数字だから、結果、技能実習生制度より高いということになります。[↩]